Personas / Compañías

Tecnologías

Curiosidades

Otros Juegos

¿QUÉ HAY TRAS LAS MONTAÑAS?

01 - 09 - 2015

Recuerdo el día en que mi padre trajo a casa nuestro primer PC, un flamante 286 con disquetera de 5 ¼. Lo recuerdo peleando con el MS-DOS, tratando de instalar el WordPerfect (el Word de aquella época) mientras yo miraba desde la puerta de la habitación, fascinado.

No es que fuera el primer ordenador que entraba en casa; mi padre siempre se había interesado por la informática, pensando (y con razón) que aquello representaba el futuro y que todos debíamos aprender a programar lo antes posible, así que hacía ya años que teníamos un Amstrad CPC. Aquel Amstrad entró en casa igual que lo hacía ahora el 286: como una herramienta de trabajo, intocable para cualquier otro uso. Con él aprenderíamos a utilizar el lenguaje de programación del futuro… ¡el Basic!

Yo, gracias a Dios, me libré por mi edad, pero recuerdo a mi hermana mayor tecleando interminables líneas de código, dejándose los ojos en el monitor de fósforo verde, con el manual de Basic y mi padre al lado durante meses. Todo ello para conseguir que un valiente piloto (un carácter Ascii) se subiese a un maravilloso cohete (otro carácter Ascii) y subiera por la pantalla para explotar después en una brillante bola de fuego y un millón de pedazos humeantes (más caracteres Ascii de color verde chillón). Casi puedo oír aún sus gritos de alegría cuando lo consiguieron (y casi puedo ver la cara de mi hermana cuando, tiempo después, mi padre le dijo emocionado que el Basic ya no valía para nada y había que aprender otros lenguajes…).

Pero mientras todo esto tenía lugar, había algo que esperaba, guardadito en un rincón, su momento: un pequeño disquete que, incluido por el malvado fabricante a modo de regalo, tenía en su etiqueta escritas tres palabras: Commando, BombJack y Airwolf. ¿Su intención? Acabar, en cuanto se le dejara, con aquel aura de seriedad del Amstrad. Sólo hacía falta un instante de debilidad y ese momento, claro, llegó.

-Sólo para ver cómo son, ¿vale? Sólo un ratito, que esto no es para jugar- dijo mi padre un día.

-¡Sí! ¡Sí! –contestamos nosotros. Y quedó hecho.

La adicción es de color verde

Commando atrapó a mi padre. Un juego de soldaditos, difícil como él sólo, consiguió tenerle pegado a la pantalla durante días, maldiciendo en lenguas extrañas mientras retorcía el joystick hasta que, creedlo o no, un día lo partió.

De arriba a abajo, Commando, BombJack y Airwolf, aquí con más colores de los que nosotros nos atrevíamos a imaginar...".

BombJack enganchó a mi hermana. Era un juego de plataformas donde debías apagar una serie de bombas, corriendo de un lado a otro de la pantalla mientras te perseguían unas criaturas terroríficas… Bueno, al menos en aquel monitor de baja resolución, con un solo color y un protector para los ojos que distorsionaba la imagen, sí que parecían terroríficas.

Airwolf me fascinó a mí. En él pilotabas un helicóptero de combate por el interior de una base enemiga, y era tan difícil que nunca conseguí pasar de la cuarta o quinta pantalla, pero daba igual; eso no hacía más que desatar mi imaginación pensando en qué habría más allá. Como yo no entendía nada sobre limitaciones de memoria, espacio en disco o de procesador, a mi entender podía pasar cualquier cosa, en cualquier momento: quizás en la pantalla siguiente una pared caería y entraría por el hueco un robot gigante, o tal vez podría salir de aquella claustrofóbica base y volar a cielo abierto, combatiendo a otros helicópteros... Sé que hay vídeos en Internet donde podría ver exactamente qué era lo que me esperaba unas pantallas más allá, pero a día de hoy sigo sin haberlos visto; prefiero seguir recordando el juego como lo imaginaba aquel niño de siete u ocho años.

Pasó el tiempo y la fiebre del videojuego fue desapareciendo para mi padre y mi hermana; supongo que tendrían mejores cosas que hacer. Conmigo, quizás por ser yo más pequeño y mis opciones más limitadas, no se dio el caso. Yo leía, veía la tele, me quedaba jugando con mis compañeros de clase al salir del colegio y al llegar a casa les daba palizas a mis juguetes, como cualquier niño normal, pero siempre miraba de reojo a aquel Amstrad, pensando que había algo maravilloso tras aquellas pantallas que no conseguía superar… Sin embargo el tiempo pasaba y las pantallas, con mucho esfuerzo, también, y me fui dando cuenta de que aquellas escenas épicas e impresionantes que yo soñaba no estaban allí. Podría haber dejado de jugar pero, para bien o para mal, lo que hice fue empezar a comprar más juegos.

Como el presupuesto de un niño que hacía la EGB no era gran cosa, tuve que poner en marcha los planes "A" y "B". El plan "A" era pedir juegos en mi cumpleaños y para Reyes. Para mi cumpleaños solía colar, pero los Reyes Magos no parecían muy amigos de las nuevas tecnologías y me traían lo que les daba la gana, con lo que la espera entre un juego y el siguiente se hacía eterna… Y así nació el plan B, un arma tan poderosa que me da un poco de respeto mencionarla aquí, por el peligro de que un niño sin escrúpulos pueda leerla y ponerla en práctica a día de hoy. En fin… ahí va.

Básicamente, el plan "B" consistía en localizar, con el radar natural que todo niño tiene, al progenitor más sugestionable (mi madre, en mi caso) y después, simplemente, sacarlo de quicio. Pero sacar de quicio, aflojar las clavijas, sacar de sus casillas o demenciar a alguien, hasta el punto de que esté dispuesto a soltar los miles de pesetas que valía un juego, no era una tarea sencilla. Uno tenía que combinar la pesadez y la insistencia con la capacidad para dar pena y andar alicaído por la casa cuando se sentía observado. Era una mezcla de ingredientes que requería la precisión de un alquimista: a veces quedaba floja y no conseguías más que indiferencia, a veces te pasabas y te explotaba en la cara en forma de guantazo maternal. La perseverancia ante el fracaso, como en tantas otras cosas, era la clave para que llegase “El Día”.

“El Día” era cuando tu madre tenía que elegir, según las proporciones de la mezcla utilizada, entre ponerse a chillar hasta perder el conocimiento, sentirse culpable por tener a su hijo al borde de la depresión (la técnica de los andares de moribundo, no la olvidéis) o soltar aquellos billetes. Cuando esos miles de pesetas cambiaban de manos, casi podía sentirse una conmoción en el universo: el grito furioso de todos los niños del mundo a los que su madre ha sacado a rastras del supermercado sin comprarles un miserable huevo Kinder o un Tigretón. “Adoradme”, pensaba yo.

Si estáis pensando que era un niño repelente os doy la razón, hasta cierto punto. Nunca di la vara con bollos o cromos, ni me quejé porque los Reyes Magos tuvieran un catálogo de juguetes donde los que tenían un “precio superior a 5.000 pesetas” habían desaparecido por un error de impresión. Jamás pedí, ni tuve, ropa o zapatillas de marca, cuando esas cosas empezaban a interesar a mis amigos, pero sí, con el tema de los videojuegos, era un desgraciado inflexible. Pero para hacerlo aún peor, años después entendí la relación directa que había entre “El Día” y “La Semana” posterior, en la que nos pasábamos cinco días seguidos comiendo lentejas. Creo que todos los miembros de mi familia tienen una cuenta de guantazos que saldar conmigo, algún día...

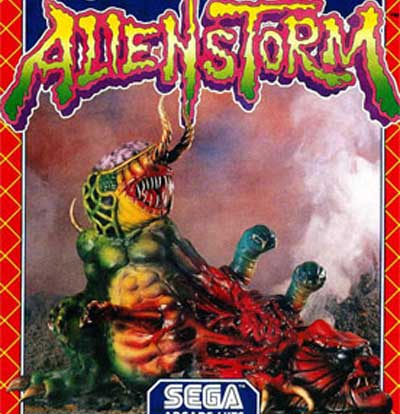

Bien, ya tenía el dinero. ¿Y entonces qué? Pues me dirigía, tan rápido que dejaba estela, a la tienda de informática que había cerca de mi casa. Y en una época en la que no había Internet, ni yo sabía que existían revistas de videojuegos, ¿cómo decidía qué juego comprar? Pues con un método infalible y objetivo. Un método atemporal que aún hoy podéis ver en acción en cualquier centro comercial: ¡mirar la caja!

No sabéis el tiempo que podía llegar a pasarme mirando las cajas de los juegos en aquella tienda poco frecuentada y escondida en una calle secundaria, hasta tomar una decisión. La que sí lo sabía muy bien era la dueña de la tienda, una señora bastante mayor, rellenita, que era capaz de pasar todas aquellas largas horas, solos ella y yo, mirándome fijamente el cogote. Yo cogía una caja, leía con atención lo que el departamento de marketing tenía que decir, la dejaba, pasaba a la siguiente. Así una tras otra, una tras otra… y cuando llegaba al final del estante, volvía a empezar. A medida que pasaban los minutos, la señora de la tienda iba respirando cada vez más y más fuerte a mis espaldas. A mí me ponía muy nervioso, pero trataba de no darme la vuelta, porque aquella mujer sabía ser terrorífica cuando se lo proponía: seria, inmóvil como una estatua y con los ojos muy abiertos, como los de un búho acechando a su presa, fijos en mí. Yo me concentraba en mi tarea: miraba las fotos de la parte trasera de las cajas, que muchas veces ni siquiera eran de la versión que estabas comprando, leía los comentarios que las acompañaban (¡siempre objetivos!) y trataba de decidir. Cuando llegaba a un punto muerto, no me quedaba más remedio que desempatar… con la ilustración de la portada.

Como podréis imaginar, por este método llegué a comprar algunas de las mayores bazofias de la historia, truños innombrables que aún a día de hoy me cuesta asimilar, pero también disfruté de algunos juegos maravillosos, como Turrican II o Laser Squad (padre de la famosa saga X-Com). Entre unos y otros fui pasando mis ratos de ocio… y creciendo, y a medida que lo hacía iba siendo más consciente de las limitaciones de los juegos de aquel Amstrad: no, no había grandes historias; con suerte una página o dos de prolegómenos en el propio manual y un insultante "¡congratulations!" sobre fondo negro cuando llegabas al final. No había grandes sorpresas: la única forma de relacionarte con el entorno, en el 95% de los juegos, era disparando, y todos solían acabar igual que como empezaban, si acaso con un tono de verde más claro o más oscuro en los fondos pero, salvo honrosas excepciones, con la misma mecánica de principio a fin. Aquél momento épico, sorprendente, que te dejase tan pasmado o maravillado como podían hacerlo un libro o una película, nunca llegaba.

Poco a poco fui perdiendo el interés: dejé de darle tanto la tabarra a mi madre, mi familia empezó a comer mejor...

Y entonces llegó el 286.

Recuerdos en 256 colores

Ahora podéis haceros una idea de la emoción que sentía, revoloteando alrededor de mi padre mientras montaba aquel armatoste en su cuarto. Por aquellos días seguía sin comprar revistas de videojuegos y no sabía lo que podía esperar del PC, pero sí que era “mucho mejor” que el Amstrad y… ¡truenos y centellas! ¡Era en color! Quizás allí estaba, esperando, aquello que llevaba tanto tiempo buscando…

El ordenador quedó instalado, así como, una vez más, el aura de algo mágico, intocable… "¡Sólo para trabajar!" Pero mientras mi hermana trataba de huir de los manuales de MS-DOS que mi padre empezaba a acumular, yo aguardaba el instante de debilidad y aquel momento, claro, llegó de nuevo.

Un buen día mi padre llegó del trabajo con un par de disquetes que le había prestado un compañero… ¡Juegos! Me senté junto a él, impaciente, balanceando en el aire las piernecillas, mientras él arrancaba el primer disquete.

-Sólo para verlos un ratito, ¿eh? Esto no es para jugar.

-¡Sí! –dije yo. Y quedó hecho, otra vez.

El monitor pasó a negro y yo quedé en vilo, con los ojos como platos, sin pestañear, y entonces…

Aparece un paisaje nocturno: un firmamento cuajado de estrellas enormes, imposibles, que centellean por toda la pantalla, su luz reflejada en un inmenso océano que se extiende en todas direcciones a sus pies… y comienza la música. Una preciosa melodía sobre un fondo de arpa envuelve la escena y acompaña el vuelo de unos cisnes cruzando la pantalla. Entonces la cámara gira y nos muestra una pequeña isla en medio del océano. La silueta de unas extrañas formaciones rocosas se recorta sobre el amanecer, que se adivina ya en el horizonte, y a sus pies, junto al mar, brillan las diminutas lucecillas de un poblado. De éste asciende una pequeña luz que gira en el aire, caprichosa. La cámara sigue su movimiento y en primer término aparece una loma, desnuda salvo por un árbol retorcido y sin hojas. Bajo él dormita un personaje encapuchado. La lucecilla se detiene ante él y, en primer plano, vemos como empieza a hablarle mientras éste se despierta.

Es una escena mágica, que en pocos segundos te sitúa en otro mundo, otro tiempo, y que no tiene nada que ver con ninguno de los juegos a los que había jugado.

Y aquello apenas había empezado…

Cuando la introducción terminó, no tenía ni la más mínima idea de lo que se esperaba de mí: el personaje permanecía a la espera y no había nadie alrededor intentando acribillarle a balazos. El único movimiento en aquel paisaje era el brillo pulsante de las estrellas. Presioné las teclas de dirección, esperando que el protagonista corriera, saltase… y en lugar de eso un pequeño cursor se movió por la pantalla y se posó sobre la única hoja que quedaba en el árbol de aquella escena. Pulsé enter, expectante, y la hoja cayó lentamente, hasta desaparecer de la pantalla. El encapuchado se giró hacia mí y dijo: “La última hoja del otoño”.

Yo estaba impresionado. En los juegos que conocía no hablaba nadie, y mucho menos para comentar la caída de una hoja. Todo aquello era desconcertante y emocionante a la vez. Seguimos jugando…

Con la ayuda de mi padre bajé hasta el poblado, donde vimos otra preciosa secuencia animada, hablamos con otros personajes y conseguimos un bastón mágico con el que poder lanzar hechizos. Luego descubrimos, en el claro de un bosque, la tumba de la madre de Bobbin, el protagonista, y conseguimos abrir literalmente los cielos antes de abandonar la isla en busca de más aventuras.

Los escenarios, la música, la historia… Todo lo que había echado en falta en los juegos del venerable Amstrad estaba allí. Aquello era un maravilloso cuento en el que las ilustraciones cobraban vida ante mis ojos y quedé prendado de él. Pasé los días siguientes errando por aquél mundo mágico, descubriendo misteriosos personajes y paisajes imposiblemente bellos, y dejando volar mi imaginación sin miedo a llevarme una decepción, porque aquél juego sí conseguía sorprenderme constantemente.

Como muchos ya habréis adivinado, el juego se llamaba Loom. A este le siguieron otros como The Secret of Monkey Island, Another World, Wing Commander… Yo tenía la edad justa para disfrutarlos como sólo un niño puede hacer: abstrayéndose por completo de lo que le rodea; transportándose, aunque sea por un momento, a ese otro mundo de paisajes imposibles y personajes fascinantes, viviendo aventuras maravillosas con una intensidad que para un adulto es muy difícil volver a experimentar.

Sólo veía en ellos una limitación: “Las Montañas”.

Mirando las montañas

La imágen que me tuvo dando vueltas por Loom más tiempo del que me atrevo a decir. La calidad es pésima, mil perdones.

"Las Montañas” eran todo aquello que el diseñador utilizaba para mantenerte dentro de los márgenes del mundo que había creado. Unas veces eran personajes que te cortaban el paso, abismos infranqueables o el scroll de la pantalla, que se negaba a llegar a donde tú querías, y otras veces eran simplemente eso: montañas.

Cuando aún era demasiado joven para entender las limitaciones del hardware y del software, o lo que un equipo de diseño de juegos puede crear en un tiempo razonable, me pasaba horas intentando escapar de esos límites, intentando llegar a las montañas y ver qué había más allá. La culpa de esto la tenía una imagen en la caja de Loom que mostraba unos relojes de arena. Este escenario nunca llegó a implantarse en la versión final pero ahí estaba, retándome, creía yo, a descubrir dónde se encontraba. Para mí era la prueba de que había muchos escenarios y aventuras en aquel juego que yo no había descubierto y que, quizás, encontrándolos podría cambiar el final agridulce de la historia.

Por alguna extraña razón que no recuerdo, estaba convencido de que unas montañas en concreto, aquellas a cuyos pies se encontraba el pastizal del gremio de pastores, eran la puerta a esos otros lugares y maravillas. Eran unas montañas imponentes, hilera tras hilera de picos que se iban superponiendo y apareciendo cada vez más desdibujados por la bruma, y yo me pasaba horas dando vueltas a su alrededor, pinchando en cada uno de sus píxeles, mirándolas con anhelo, incapaz de llegar a ellas.

Cuando crecí y fui consciente de lo que cabía en unos cuantos disquetes, de lo que podía o no esperar de un juego, entendí que no había manera de llegar a aquellas montañas. El juego que te diese la libertad de viajar a donde tú quisieras, explorar cada rincón y vivir por el camino aventuras tan emocionantes como las de Loom estaba por llegar. No había más remedio que esperar a que pasaran los años y la tecnología avanzase…

Lo que hay tras las montañas

23 años (¡!) separan estas dos imágenes. La diferenecia tecnológica es abismal, pero... ¿y la mecánica de juego?

Han pasado veinticinco años desde entonces, toda una vida para el mundo de la informática, y ya podemos, sin ninguna dificultad, escalar cualquier montaña y ver qué hay más allá. Otra cosa es que nos guste lo que vemos.

El mundo del videojuego, al igual que el cine, ha ido siguiendo una tendencia hacia la simplificación y estandarización de los contenidos. A medida que se convertía en un mercado de masas y los presupuestos aumentaban, los estudios de mercado y el afán por jugar sobre seguro han ido ganado terreno a las ideas arriesgadas, innovadoras. Los shooters y juegos de acción rápida y sencilla lo dominan casi todo, y no es que tenga nada en contra de ellos, hay algunos maravillosos, pero están asfixiando a los demás géneros. Siguen produciéndose juegos de aventuras, estrategia en tiempo real y demás géneros, sí, pero cada vez más relegados al mundo indie. Allí los diseñadores pueden aún mantener sus ideas a una distancia prudencial de los estudios de mercado, pero también lejos de los grandes presupuestos que algunas de ellas necesitarían para cobrar forma en condiciones. Es difícil que volvamos a ver una aventura gráfica en la vanguardia tecnológica o, una vez concluya la trilogía de Starcraft 2, un juego de estrategia en tiempo real que cause sensación y dé los suficientes beneficios para justificar carísimas escenas de vídeo y una historia memorable y espectacular.

Todo esto no es ni justo ni injusto, es una tendencia natural e inevitable. Crear un videojuego triple “A” (en la vanguardia tecnológica) a día de hoy es un proyecto carísimo que necesita de la participación de decenas, cientos de personas trabajando a tiempo completo durante varios años. Nadie va a invertir 50 millones de dólares o euros para satisfacer a un pequeño nicho de jugadores que sueñan con un buen simulador de vuelo; para recuperar la enorme inversión, los diseñadores de videojuegos apostarán por los escasos géneros que el público de hoy aprecia. Ese público, en su mayoría adolescentes, está acostumbrado ya a conectar la consola y empezar a disparar. No están dispuestos a leer cien páginas de manual para comprender la mecánica de un juego ni a quedarse atascados durante días en el mismo punto, mientras se les ocurre alguna solución.

No hay nada malo en un interfaz simple o un entorno amable con el jugador, pero no hay que olvidar que en un entorno interactivo, cuantas más opciones se le den al jugador para relacionarse con éste, mayor es la inmersión y la implicación. Mayor número de opciones implica una mayor complejidad, sí, pero todo aquello que el jugador invierte en el juego, si este está bien diseñado, se le devuelve multiplicado por dos: ¿podéis imaginar la alegría de aquellos que calcularon por sí mismos el ángulo y la velocidad de disparo de los torpedos en Silent Hunter (un simulador de submarinos), en base a la distancia, velocidad y rumbo del objetivo, y dieron en el blanco? Yo nunca lo conseguí, pero intuyo que fue mayor que la de conseguir un logro por matar cuatro gallinas de un disparo en un shooter de hoy en día.

Creo sinceramente que la década de los 90, sobre todo en su primera mitad, fue una época irrepetible para los videojuegos. La tecnología daba pasos de gigante año tras año y cada pocos meses aparecía en el mercado un videojuego que conseguía dejar con la boca abierta al respetable. Los gráficos pasaron de ser representaciones simbólicas en 16 colores a simular fielmente la realidad desplegando miles de ellos. La digitalización de imágenes reales se estandarizó y permitió el uso de fondos pintados a mano y posteriormente escaneados, actores, explosiones reales… En cuanto a los gráficos en 3D, se pasó de los polígonos de colores planos y aspecto anguloso al realismo de los escenarios con mapas de texturas, sombreado Gouraud y otras técnicas que aún hoy disfrutamos.

La llegada del CD-ROM tuvo un impacto parecido a la irrupción de los efectos digitales en el cine: los diseñadores, acostumbrados a trabajar con un límite de 10 a 20 megabytes de espacio para sus juegos, teniendo muchas veces que descartar contenido para poder ajustarse a él, se vieron, de la noche a la mañana, desbordados intentando generar el material suficiente para llenar los 650 megas de un CD. En muy poco tiempo aparecieron las películas interactivas con actores y decorados reales, los diálogos pasaron de ser un mero texto a escucharse en sentidas interpretaciones y la música se mudó del austero MIDI a las pistas de audio digital.

Pero no sólo fue una época de esplendor en el apartado tecnológico, sino también en el de los conceptos, las ideas. Si un género no se adaptaba a lo que el diseñador quería, se creaba uno nuevo. En aquella época nacieron los shooters, la estrategia en tiempo real y los survival horror, tal y como los conocemos hoy en día. No había miedo a mezclar la aventura con la acción y la estrategia, el rol y la simulación, con tal de conseguir una determinada experiencia para el jugador. A veces se acertaba y a veces no, pero había una enorme riqueza de propuestas en los catálogos que hoy en día no existe.

Se cometieron muchos errores también: los diseñadores, deslumbrados por las nuevas tecnologías, se abandonaban muchas veces a las formas, por encima del fondo. Surgieron así muchas “películas interactivas” que poco o nada tenían de interactivas y juegos de gráficos deslumbrantes cuya mecánica había sido usada ya diez años antes. Una vez más, existía un paralelismo con el mundo del cine, donde los efectos digitales estaban (y están) convirtiendo muchas películas en espectáculos de barraca de feria, donde la pirotecnia trata de tapar los agujeros de argumentos reciclados y personajes absurdos.

A pesar de todo, se consiguió generar en aquella época una sensación de maravilla y sorpresa continua que, a mi entender, no se ha vuelto a repetir, y es que a veces cuesta distinguir a los juegos de la anterior generación de consolas de los de la actual. Toda la potencia extra parece haberse utilizado en conseguir más resolución, más fotogramas por segundo y unos cuantos polígonos más en personajes y escenarios, y aun así no se ha conseguido una sensación de asombro comparable a la de entonces. Campos como la inteligencia artificial y la física aplicada a la interacción con el entorno, que podrían generar una revolución similar a la de antaño, tampoco parecen estar avanzando demasiado. Ha habido mejoras importantes, por supuesto, pero, ¿realmente hay una diferencia abismal entre la inteligencia artificial y la simulación física de un juego como Half-Life 2, y uno de la generación actual? Recordemos que el clásico de Valve se publicó en el año 2004...

¿Por qué existe esta página?

Todo esto que escribo, ¿es producto de la nostalgia? Siendo sincero, intuyo que en gran parte sí. Aquél periodo coincidió con mi infancia y ya sabemos que “La verdadera patria del hombre es la infancia”. Nada se vive o se siente como cuando somos niños o adolescentes, eso es cierto. Pero, ¿hasta qué punto nos afecta la nostalgia?

Éste es el primer motivo del nacimiento de esta página: comprobar si realmente había algo en esos juegos por lo que merezcan ser recordados. ¿Han sido ya superados en todos los aspectos, o pueden aún dar unas cuantas lecciones a los diseñadores de hoy? Ése será uno de los puntos de vista desde el que serán analizados. Además, con determinados juegos en los que la nostalgia puede ser especialmente fuerte, contaremos con una segunda mirada libre de prejuicios, la de alguien que no jugó a estos juegos en su día y lo hace ahora por primera vez. ¿Sentirá algo parecido a lo que sentíamos nosotros?

La página se llama 256 Colores porque ese número, creo yo, es el que mejor representa aquella etapa de esplendor de los videojuegos, pero no tendremos reparo en quitar unos cuantos para poder disfrutar de juegos como Loom o Ultima IV tal y como fueron concebidos. Tampoco seremos tacaños a la hora de añadir colores a la paleta cuando sea necesario. Al fin y al cabo… ¡las escenas cinemáticas lucen mucho mejor así!

Si crees que juegos como Ultima IV pueden, décadas después, seguir dando lecciones a los juegos actuales... aquí te sentirás como en casa.

Algo que recuerdo con cariño es el comprar aquellas revistas de videojuegos, como Micromanía, y mirar emocionado las fotografías de los juegos que estaban en camino. Pero a medida que crecía e iba sintiendo más curiosidad sobre cómo se creaba un videojuego o quiénes eran las personas que estaban tras ellos, las revistas de la época se me iban quedando más pequeñas. Siempre soñé con una revista más adulta, equivalente a las que existían sobre cine, que me dejara indagar en la trastienda de los videojuegos y que no se limitara a puntuar los gráficos y la “jugabilidad”.

Si esto te ha pasado a ti también, ya tienes el segundo motivo por el que existe esta página.

Esta es una página modesta, hecha con más ilusión que medios, y no encontrarás aquí nada que no puedas leer en la red, salvo nuestra opinión y quizás el trabajo de traducirte algunas cosas, para que puedas disfrutarlas si no te llevas bien con el inglés. Aun así, espero que te traiga algo de la ilusión que sentías al leer, tumbado en la cama, sobre aquellos juegos que tanto te gustaban. Incluso puede que aprendas algo que desconocías sobre alguno de ellos, y eso te haga mirarlo con otros ojos.

Puede también que nunca hayas jugado a esos juegos, ni leído nada sobre ellos y estés aquí por casualidad. En ese caso te pido que eches un vistazo. Si rebuscando entre los análisis y artículos encuentras algo que llame tu atención y te haga darle una oportunidad a un clásico, y lo disfrutas, entonces ¡vaya! ¡Has encontrado el tercer motivo!

El último motivo, y quizás el más importante, es muy básico e infantil: un agradable baño de nostalgia. Recrearnos unos minutos en aquellos tiempos en los que era mucho más fácil soñar y desatar nuestra imaginación. Quizás por un instante, mientras lees sobre tu juego favorito o miras sus capturas, recuerdes algo de la emoción que sentiste cuando te lo regalaron o te lo compraste, cuando lo arrancaste por primera vez y viste la intro, o los días que te pasaste tarareando aquella música pegadiza…

En el fondo, no es más que volver a aquel prado de Loom, todos juntos si queréis, a mirar de nuevo aquellas montañas y recordar lo que sentíamos al observarlas, al imaginar lo que habría más allá. Volver a aquel tiempo, antes de que todos creciéramos un poco más de lo necesario, antes de que las nuevas tecnologías nos llevaran de la mano hasta la cima y nos mostraran su versión de lo que realmente había tras ellas: una tras otra, más montañas.

¡Bienvenidos a 256 Colores!

Arturo López